- 1480

- 产品价格:面议

- 发货地址:上海金山金山卫 包装说明:不限

- 产品数量:9999.00 个产品规格:不限

- 信息编号:99264712公司编号:2085763

- 李红伟 经理 微信 188987598..

- 进入店铺 在线咨询 QQ咨询 在线询价

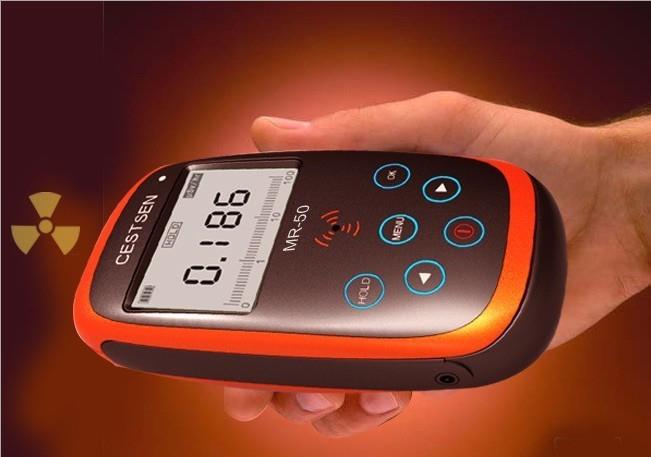

现货辐射测试仪**品牌 检测仪器行业参与者

- 相关产品:

电离辐射通常又称为放射性辐射 [2] ,由于这类辐射发生的能量较高,可以引起周围物质的原子电离,故称之为电离辐射。在辐射防护领域,电离辐射是指在生物物质中产生离子对的辐射。电离辐射根据组成的粒子本质不同,可分为α、β、γ(X )、n 等辐射。电离辐射的来源可以是放射性核素(包括**的和人工生产的),也可能是核反应装置,如反应堆、对撞机、加速器、核聚变装置等等,也可以是用于医学诊断和**的X 射线机。

核仪器是用于监测电离辐射的仪器(电磁辐射则要用场强仪、频谱仪等仪器)。核仪器可以粗略如下分类:

1 、按测量对象性质分

α测量仪:带电粒子测量仪

β测量仪:带电粒子测量仪

γ测量仪

n 测量仪

由于不同粒子与物质作用的机理不同,因此对不同粒子采用不同的传感器。它们不外可分为气体、闪烁、半导体传感器等。

2 、按监测目的分:

粒子强度仪:(总α、总β、总γ 、中子)仅与粒子数相关,与能量无关。

剂量仪:主要指贯穿辐射、γ 、x 和中子,不仅与粒子数相关,与能量也有关,但无法区分是哪种核素。

谱仪:(α、β、γ、x 、中子),区分各种不同的放射性核素,并可以与内置数据库和正确的刻度方法结合确定各种核素的强度及剂量。

3 、按监测用途分:

入口探测器:(行人、车辆、火车、行李包裹、货物、集装箱等)用于出入境检验检疫以及国土安全。

场所(固**)剂量仪:用于发现监测区域异常排放,对用源场所的剂量进行监控、报警。

巡测剂量仪:用于核环境、核安全,寻找放射源,发现特殊核材料个人剂量报警仪:用于从事核安全、核反恐人员的个人剂量监测及报警核素识别仪:用于识别放射性同位素及特殊核材料的种类并确定其强度,它可分实验室用以及便携式两种。

核废物监测仪:用于核设施、核电站等,对核废物监测并分类表面污染监测仪:有监测路面(车载)、全身及工作衣表面(固定),桌面或任何工作区域局部表面(携带式)。

气体及气溶胶测量仪:测氡气、钍射气、Xe 等惰性气体等流出物监测系统:用于核电站等大型核设施

核成像系统:大型核仪器,采用辐射源和传感器组合,对监测目标扫描成像

其他辅助设施:如自动气象站,气溶胶采样设备、无线电定位系统、车载设备等。

各种射线,由于电离密度不同,生物效应是不同的,所引起的变异率也有差别。为了获得较高的有利突变,必须选择适当的射线,但由于射线来源、设备条件和安全等因素,目前较常用的是γ射线和x射线。

可见光,红外线,紫外线等,是由源自外层电子引起。伦琴射线由内层电子引起。γ射线是由原子核引起。

种类特性编辑

γ射线(伽马射线)

波长短于0.2埃的电磁波。由放射性同位素如60Co或137Cs产生。是一种高能电磁波,波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙)。

γ射线是原子衰变裂解时放出的射线之一。此种电磁波波长很短,穿透力很强,又携带高能量,*造成生物体细胞内的DNA断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病。

但是它可以杀死细胞,因此也可以作杀死癌细胞,以作医疗之用。

1900年由法国科学家P.V.维拉德(Paul Ulrich Villard)发现,将含镭的氯化钡通过阴极射线,从照片记录上看到辐射穿过0.2毫米的铅箔,拉塞福称这一贯穿力非常强的辐射为γ射线,是继α、β射线后发现的*三种原子核射线。

X射线

波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。是由x光机产生的高能电磁波。波长比γ射线长,射程略近,穿透力不及γ射线。有危险,应屏蔽(几毫米铅板)。

α射线

也称为“甲种射线”。是放射性物质所放出的α粒子流。它可由多种放射性物质(如镭)发射出来。α粒子的动能可达几兆电子伏特。从α粒子在电场和磁场中偏转的方向,可知它们带有正电荷。由于α粒子的质量比电子大得多,通过物质时较易使其中的原子电离而损失能量,所以它能穿透物质的本领比β射线弱得多,*被薄层物质所阻挡,但是它有很强的电离作用。从α粒子的质量和电荷的测定,确定α粒子就是氦的原子核。

β射线

由放射性同位素(如32P、35S等)衰变时放出来带负电荷的粒子。在空气中射程短,穿透力弱。在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强。β射线是高速运动的电子流0/-1e,贯穿能力很强,电离作用弱,本来物理世界里没有左右之分的,但β射线却有左右之分。在β衰变过程当中,放射性原子核通过发射电子和中微子转变为另一种核,产物中的电子就被称为β粒子。在正β衰变中,原子核内一个质子转变为一个中子,同时释放一个正电子,在“负β衰变”中,原子核内一个中子转变为一个质子,同时释放一个电子,即β粒子。 [1]

中子

不带电的粒子流。辐射源为核反应堆、加速器或中子发生器,在原子核受到外来粒子的轰击时产生核反应,从原子核里释放出来。中子按能量大小分为:快中子、慢中子和热中子。中子电离密度大,常常引起大的突变。 辐射育种中,应用较多的是热中子和快中子。

紫外光

或是称为紫外线,是一种穿透力很弱的非电离辐射。核酸吸收一定波长的紫外光能量后,呈激发态,使**化合物加强活动能力,从而引起变异。可用来处理微生物和植物的花粉粒。

激光

二十世纪六十年代发展起来的一种新光源。

激光也是一种电磁波。波长较长,能量较低。由于它方向性好,仅0.1°左右偏差,单位面积上亮度高,单色性好,能使生物细胞发生共振吸收,导致原子、分子能态激发或原子、分子离子化,从而引起生物体内部的变异。

联系电话是021-60190441, 主要经营上海纳进环保科技有限公司主营产品:甲醛气体检测仪,多功能射线检测仪,负离子检测仪,固体负离子检测仪,负氧离子在线监测系统。

单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。